利根郡川場村の岩殿観音 ― 2023/02/02 09:16

川場村に観音様が祀られている場所があることを聞き訪ねて見ました。

観音様が祀られている断崖

入口の案内板に高さ25メートルに及ぶ凝灰岩の表面に立像・坐像の観音33体と弁財天1体が刻まれていると記されています。

私が目に留まったのは見上げたつころに彫られた次の観音様です

上の写真を拡大すると右側より以下に並びます。

右端

その左

またその左

左端です

最後に岩の下段にあった観音像です

なお観音様の由来として説明板には南北朝の戦いの犠牲者の弔いとか、秩父三拾四箇所との彫刻、や宝永八年信州石工源七との文字の刻みなどが記されている。

(岩場は立ち入り禁止です。)

令和4年11月25日撮影

群馬県 利根郡 川場村 (令和5年2月2日)

川場村門前隠れキリシタンの墓 ― 2023/02/06 14:03

川場村門前にある隠れキリシタンの墓を訪れました。

元禄16年(1703)の古切支丹死失存命帳によれば、古切支丹の東庵、その養女しゃく、二女おま、三女まりの死失・存命等の動静が記されている。

東庵

沼田領戸神村で銀山の採掘が始まった頃の元和4年(1618)前後に下野国足尾から川場へ来て家族を持ち暮らしていたが、寛永7年(1630)頃妻子を置いて失踪した。

正保元年(1644)江戸から切支丹宗門であることが申し来たるが欠落後の行方は知らず。

二女おま

川場村の百姓八右衛門の養子になり、八右衛門の弟百姓半三郎の妻になる。正保元年(1644)、父切支丹宗門の由詮議を受け沼田において牢につながれた。延宝元年(1673)江戸で詮議を受け御赦免になり沼田へ戻り、延宝4年5月17日病死した。(投獄30年は長い)

おま夫半三郎の墓

川場村門前に残る隠れキリシタンの墓は、おまの夫半三郎のものである。半三郎は沼田城下のある家に預けられたが、明暦3年(1657)に放免されて川場に戻ったという。

川場かるたの看板が立つ

(へ) 辺境に潜み東庵宣教す

墓石は個人の墓所の一番端に立っている。

延宝七季辰未年

雲巌亮景居士(うんけいりょうけいこじ)

七月十八日

中国語ではキリスト教は「景教」と記す。戒名に景を使ったのは隠れてキリスト教徒であったことを示すものであるのかもしれない。

明暦4年(1658)「古切支丹出申国所之覚」

沼田ヨリ宗門多出申候。東庵ト申イルマン同前ノ宗門御座候。

天和2年(1683)5月「切支丹訴人の制札」

きりしたん宗門ハ累年御制禁たり

自然不審成もの有之は 申出

へし・・・・・

群馬県立歴史博物館撮影

令和4年11月25日撮影

群馬県 利根郡 川場村 (令和5年2月6日)

総社古墳群 蛇穴山古墳 ― 2023/02/15 13:47

前橋市総社町に残る総社古墳群を訪ねました。

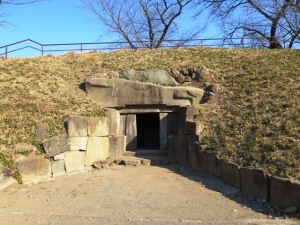

蛇穴山古墳(じゃけつざんこふん)

形状

七世紀後半築造の方墳

一辺が44メートルの方墳でその墳丘は三段以上で表面は葺石が施されていた。また、その周囲は二重の堀に囲まれた周堤が巡らされていた。

周堤や堀は地面に埋もれているためか現場では確認できなかった。

石室

石室は南側に向かって開く。石組が見事なのに感心する。

羨道がないことが特徴だ。長い羨道がなく巨石で囲まれた玄室となる。

石室の両側壁、奥壁、天井石は一つの巨石が使われ表面に漆喰が施された跡が残っている。

玄室奥には大きな切り石が置かれている。この上に館が置かれていたのかもしれない。

石室の築造を見ると七世紀になると石材工作の技術がかなり発達していたことを見ることができた。

令和5年2月4日撮影

群馬県 前橋市 総社町 (令和5年2月15日)

総社古墳群 宝塔山古墳 ― 2023/02/17 14:32

総社古墳群 宝塔山古墳

この古墳は次の蛇穴山古墳と隣接して造築されている

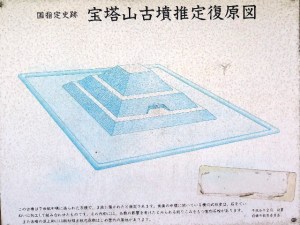

形状

形状は隣接する次の蛇穴山古墳と同様の方墳で7世紀中半に造られたと考えられている

全景

推定復原図

墳丘は全長66mの方墳で三段築成で斜面は葺石が葺かれていたと考えられるている。

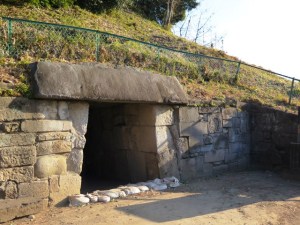

石室

石室は南側に向けて開かれ、羨道、前室、玄室の構造である

入口の石組

羨道

切石がきちっと積み上げた羨道

羨道と前室と前室と玄室の境に門柱のような造りがある

玄室

門柱のような仕切の奥に玄室があり家形石棺が置かれている

石棺の脚部は掘り込まれている(格狭間こうざま)のが珍しい

なお、石棺の左下に残る穴は手水鉢として利用した時に開けられた穴であると聞く

墳頂の墓所

墳丘の頂上には総社藩主秋元家の墓所がある

慶長6年(1601)秋元長朝が総社へ1万石で入封、この古墳に隣接する光厳寺は菩提所として慶長12年(1607)長朝により建立された

恥ずかしいながら群馬住人でありながら今回の古墳の散策で総社藩が存在したことを初めて知るに至った

令和5年2月4日撮影

群馬県 前橋市 総社町 (令和5年2月17日)

総社古墳群 愛宕山古墳 ― 2023/02/21 13:06

総社古墳群 二子山古墳 ― 2023/02/22 15:29

総社古墳群 二子山古墳

6世紀後半に築造された前方後円墳で墳丘長約90m、横穴式の石室が前方部、後円部の2か所に造られている

形状 前方後円墳

墳丘は二段築成で斜面に葺石が葺かれていた

前方部ふもとからの写真

墳丘頂

前方部から後円部に向けて撮影

復原図

墳丘の周りに堀が巡らされていたという

前方部石室 横穴式石室

石室は南方向に向かって開かれている

残念ながら入口が狭く石室内部には入れなかった

内部(入口から撮影)

大ぶりな自然石を積み上げて造られている

羨道~玄室

玄室

玄室奥の様子

後円部石室

後円部石室は前方部より人回り大きいというが崩落しているようだ。造りは加工した石材が使われているという

現場に入ると何故か元気になる

令和5年2月4日 撮影

群馬県 前橋市 総社町 (令和5年2月22日)

総社石窟群 王山古墳 ― 2023/02/23 15:14

総社石窟群

総社古墳群を一覧すると次のとおりである

遠見山古墳 前方後円墳 五世紀後半

王山古墳 前方後円墳 横穴式石室 六世紀初頭

総社二子山古墳 前方後円墳 横穴式石室(2か所) 六世紀後半

愛宕山古墳 方墳 横穴式石室 七世紀前半

宝塔山古墳 方墳 横穴式石室 七世紀中葉

蛇穴山古墳 方墳 横穴式石室 七世紀後半

築造年代によって形状が区分けされる

五世紀後半~六世紀後半までは前方後円墳

古墳時代末期の七世紀になると方墳へ移行

横穴式石室の採用は王山古墳が東日本でもっとも古いものの一つである

今回の古墳探索で遠見山古墳を除き5つの古墳にふれあうことができた。

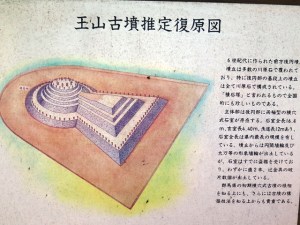

王山古墳

墳丘長75.6m前方後円墳で後円部に横穴式石室を持つ

形状

前方後円墳 後円部径50m、後方部幅63.1m

復原図

葺石

石室

後円部の基壇に全長16mの両袖型の横穴式石室が発掘されている

石室は現地では見ることとはできない。

両袖型の石室の形や赤く塗られていたという玄室を見てみたかった

令和5年2月4日 撮影

群馬県 前橋市 総社町 (令和5年2月23日)

最近のコメント