沼田市真田河内守信吉の墓 ― 2024/10/21 15:29

沼田市材木町月宮山天桂寺にある沼田第二代城主真田河内守信吉のお墓を訪れました。

丈が高くがっしりとした宝篋印塔は墓所の外から容も易に確認できました。

真田信吉は沼田初代城代真田信幸の嫡子として生まれた。生年は諸説あり、文禄二年(天桂院殿御事蹟稿)、文禄四年(沼田記事)、慶長元年(滋野世紀)などである。

天佳院殿御事蹟稿では没年寛永十一年(1634年)享年四十二歳から生年は文禄二年(1593年)と考えたものである。

生母は真田家の嫡流真田信綱の娘の清音院殿説と小松殿則ち太連院説がある。どちらが正解であるか私には解明のすべはないが、ここでは信吉の真田氏嫡流に重きを置いて清音院殿説を選びたい。

掲示の沼田市教育委員会の解説文では享年40年とあり生年文禄四年の沼田記事に基づきいると思われる。

宝篋印塔の墓石を見て見よう

相輪の太さが目立つ

屋蓋の隅飾りに挟まれて真田家の六連銭が刻まれている

基礎の格狭間上部の反花座に蓮華文の彫が浮き出ているのが確認できる

墓石に刻まれた刻銘も判読できる

塔身から基礎上段にかけて

正面の刻銘は「天桂院殿 前河州太守」と法名の前段の部分が

右側面の刻銘は「滋野朝臣 真田信吉」と出自滋野一族を示し

左側面の刻銘は「月岫浄珊大居士墓」と法名の後段の部分が

後面の刻銘は「寛永十一申戌 歳十一月念八日」と没年月日が

沼田記事より真田信吉の生涯を概観して見よう。

文禄4年(1595年)仙千代生まれる。

慶長16年(1611年)仙千代真田蔵人信吉と号す。

慶長19年、元和元年(1614~15年)信吉、信政坂大坂冬の陣、夏の陣に出陣

元和2年(1616年)信吉沼田城主となる。

寛永元年(1624年)秀忠上洛に信吉供奉、従五位下河内守となる。

寛永4年(1627年)酒井雅樂頭娘を室とする。

寛永7年(1630年)信吉に娘くにが生まれる。

寛永9年(1632年)信吉に熊之助生まれる。

寛永11年(1634年)

閏7月 鍛冶町にて寺鐘を鋳造し三の丸に掛ける。

閏7月 信吉江戸へ参勤

11月28日 信吉疱瘡にて逝去

迦葉山にて火葬

寛永12年(1635年)桶川で兵吉(後の伊賀守)生まれる。

初代沼田城主の真田信幸は天正18年より26年間利根・吾妻を治めた。元和2年信幸が上田に移り嫡男の信吉が沼田二代城主となる。寛永11年に没するまで18年間領地を治めた。

その間の主な働きとしては

①家臣の沼田城下への移転と俸禄制への移行

②川場用水の開削

➂新田開発

④金銀の採掘など試行した。

⑤真田家と領内の安寧を祈り城鐘を鋳造した。

などが挙げられる

写真撮影 令和6年10月18日

群馬県沼田市材木町 (令和6年10月23日)

真田伊賀守奉納の石灯籠 ― 2024/08/13 16:25

薄根川を渡り曲がりくねった急な寺久保坂を登り上がると観音様を祀る晴雲山三光院があります。その観音堂の前に二基の石灯籠が並んでいます。

石燈籠の竿の部分に

献上 石灯籠 両基

清雲山

観音 寶前

寛文四年甲辰八月十八日

従五位下〇伊賀守滋野〇真田信澄

竿に刻まれた銘からこの石燈籠は明暦3年沼田に入部した藩主真田伊賀守が8年後の寛文4年に奉納したものと読めます。

どんな理由で伊賀守が観音様に石燈籠を奉納したのか史料を当れないので明らかにできませんが、なぜか「あやまり燈籠」と呼ばれています。

伝承によるならばその理由は「伊賀守が小川時代に交流のあった常楽院を三光院の向かい側に引き写し三光院の十一面観音を常楽院に譲るように頼んだところ、三光院の住職だった広海和尚が断固として断ったため、家臣に命じて領民が三光院の祭礼にお参りするのを邪魔をした。すると翌年領内ではやり病が起こり伊賀守自身も罹患し苦しんだので、観音様の罰が当たったと評判になり、伊賀守が謝罪の為石燈籠を三光院に寄進した」となります。

伊賀守が月夜野にあった常楽院を幕岩城址に移転し創建したのが寛文3年、沼田氏創建の三光院の観音様に石灯籠を奉納したのが寛文4年、いったい伊賀守はどのような考えで石灯籠を奉納したのだろうか?疑問が解けない。

令和6年4月26日 撮影

吾妻のもう一人の忍び唐沢玄蕃 ― 2024/06/28 16:17

吾妻の忍と言われている割田下総のならびに唐沢玄蕃がおります。

その唐沢玄蕃について加沢記と吾妻記からその働きを探ってみることにした。

唐沢玄蕃の墓

割田下総の墓から望める横尾の山腹に唐沢玄蕃の墓がある。

墓石には玄蕃と妻の戒名が同会されて刻まれている。

正しいかどうか??この同会の戒名を一宗道益居士 容室貞顔大姉と私は読んだ。

玄蕃の妻は割田下総の娘であったと伝えられており、当時割田と唐沢がお互い緊密な関係であったことが裏付けられる。また玄蕃の墓が割田下総の里の横尾村に建立され、現代も横尾に唐沢姓が多いのも天正期の割田との交わりが関係したものではないかと勝手に想像を膨らませてしまう。

割田下総と共に戦国末期の活躍した玄蕃の活躍をまとめて見よう。

天正の始め 中山、尻高城に忍び入り、尻高城を放火、中山城では金の馬鎧を手に入れる

など高名をあげる(加沢記の記述の概略を下部に記す)

天正8年12月 尻高三河守が守る横尾八幡城を攻め奪取

天正9年正月 尻高の城へ押寄せ尻高三河守が守る小矢野城を奪取

天正11年夏 白井の長尾右衛門が配下赤見山城先手の攻めに辻の原と南極川原で戦う

天正12年3月 割田下総が案内による赤見山城守の中山への夜打ちに参加

天正16年11月 北条領となった沼田城代猪俣能登守の謀略により騙された名胡桃城の

鈴木主水の加勢として出兵

天正18年 松井田合戦では尻高の押さえとして随兵

そして手柄としての真田昌幸からの知行宛行状は

天正10年10月19日 17貫文の知行宛行状

天正11年4月5日付 5貫文の知行宛行状

など

加沢記の記述

唐沢玄蕃が現高山村の中山城へ忍び入り金の馬鎧を手に入れた高名は加沢記巻の二「唐沢玄蕃中山尻高両城忍之事付金の馬鎧之事」に記されている。

天正の始め(現在の高山村にあった)中山と尻高の城は白井城(長尾氏)へ随身していた。この時真田氏は吾妻を西から東へ勢力を拡大していた。真田信綱から忍び入って城を焼け落せとの命を受け割田新兵衛と語らい尻高に忍び入り放火した。そして中山の城へ忍び入ったところ、城主の中山安芸守がへたくそな鼓を打って酒宴を催していた。寝静まりをまって中山の納戸へ忍び入り爰かしこを探すと金の馬鎧を発見した。くっきょうのことと思い中山の城は放火はしないでこの金の馬鎧を盗み取って帰った。玄蕃は陣と申せばこの金の馬鎧を馬に懸けて出陣したるが武田信玄公西上州出張の節お目に留り、信玄公曰く先年信州松山合戦の時に見たるものだが懸けている者は何者と信綱にお尋ねあり、信綱唐沢と申し上げ、玄蕃おもんばからず高名を上げた。

なお、此金の馬鎧は中山安芸守が関東管領上杉氏より拝領したるかと記されている。

天正元年(1573年)に活躍した玄蕃と万治三年(1660年)この墓に眠る玄蕃が同一人物であるとは思い難い

この墓に眠る玄蕃は天正を駆け抜けた唐沢玄蕃から1~2代後の子孫ではなかろうか思う。

令和6年6月28日 記migi

横尾の地侍割田下総の古今稀なる振舞い ― 2024/05/13 21:16

中之条町横尾の地侍割田下総について

加沢記に割田下総を我妻の住人割田下総守とて勇猛の兵あり、力万人に勝れ第一忍の上手古今無双也と称えている。

3月11日 中之条町横尾(旧横尾村)に残る割田下総守重勝の墓をお参りした。

割田下総の働きについて

加沢記巻之五「割田下総馬乗捕亊」に次のように記されている。

天正13年酉9月北条氏直は沼田倉内城を攻めるため白井の原に小屋をかけた。その白井の原へ物見に忍び入ったことを割田は傍輩に面白く語った。

拙者(割田)は馬大豆売りに変装して馬大豆は如何と寄せ手の小屋小屋を巡って行くと、北条家の家老松田尾張守の小屋の前でニ三十人の若侍が名馬を取出し庭乗り遊びをしていたので足を止めて物珍しそうに見物したのさ。

ひとりの若侍が近づいてきてお前は馬がわかるのかと尋ねたので、拙者はちょっと博労をやったことがあると答えると、若侍はこんな山の中ではこんな立派な馬は見たことはあるまい寄って見参しなと笑って言った。

拙者は黒の馬に金幅輪の鞍を置いたこの名馬は松田尾張守のめし馬に相違ない、この馬を取ってやろうと思い馬に寄って見事な鞍を確認してから少しこの馬に乗って見たいと若侍と申し入れたら

若侍は是を聞いて拙者(割田)を馬に乗せて鞭を打って迷惑させ小田原への土産話しにしようと思い付き、乗るのは恐ろしやと偽った拙者を無理やりうち乗せると仲間共が走り寄て一度に鞭を打ったもんだから、馬は聞こえる暴れ馬は向う見ずに走り出したもんだ。

拙者はこのまま乗っ取り盗人と言われて口惜しいを思い、馬を乗り戻し変装を解き馬大豆を取り捨て「我を誰と思うらん、真田房州の御内なる割田下総守重勝なり」と名乗りあげて馬に捨て鞭をうち追いかける追手を振り切って片品川を渡り静かに倉内城内へ帰ったのさ。

加沢記ではこの割田下総が振る舞いは古今稀なる事也と称えている。

吾妻記では

割田下総の働きを以下のように記している。

天正11年頃か、中山の城へ忍び入ったところ、夜盗が入ったと騒ぎ立てられ追い出されたが、無念に思い追手の者より先に城内へ忍び入った。人がしずまってから馬に鞍を乗せ門を開いて馬に打ち乗り、大声を上げて「横尾村より割田下総参したしるしに御馬を頂いた、このお礼には重ねて参り城を攻め落とさんと」申して不動峠を越え須川から大道峠を経て宿へ帰ったと記している。

また天正18年の松井田合戦では吾妻住人横尾村割田下総という大剛のもの一人竹束をかたげ城に向けて歩み寄り難なく竹束をつけた。しずしずとひいて鎧をふるったら鉄炮玉七つばかりあった。大将昌幸は大変喜び御褒美として御感状に備前長則の御刀を相添え下された。

また割田下総の最後を以下のように記している。

高鳥死して良弓かくるとかや、爰に割田下総と申す者武道専らと稼ぎ武辺忍びの名人なり。去るにより信州河中嶋合戦の時越後の長尾謙信秘蔵の刀を盗み取り、子息下総に譲りける時移りける世静かになり、昔の剣は鍬鎌となり武道の奉公入れざれば知行にわかれ妻子共身命つぐべき便りなし。おちこち馳せめぐり少々宛の盗みを月日を送りける。

元和4年9月下旬、盗みの次第を家人により郡奉行出浦対馬守に訴えられ追手の鹿野和泉の手にかかり命を落とした。

この一件を出浦が真田信之に報告すると「割田の盗みは割田にあらず、我より致せたものなり」と弥弥不憫に思し召し涙を流したと記されている。

真田麾下で幾つかの手柄を上げた割田下総は何故か戦友であった唐沢玄蕃のように知行地宛行状の発給を受けた記録はない。加沢記、吾妻記では戦国の世で華々しく活躍した地侍割田下総の末路まで明らかに記されているのである。

唐沢玄蕃の墓とその活躍については次に掲載することとしたい。

群馬県 吾妻郡 中之条町 令和6年5月13日

赤城山南麓渋川市赤城町 勝保沢城址 ― 2023/06/25 16:54

旧赤城村に長井坂城、三原田城、勝保沢城、津久田城、猫城など戦国の城址が残る。

渋川市赤城歴史資料館に立ち寄った際に偶然出会った勝保沢城址を紹介します。

所在地 旧赤城村大字勝保沢字寺内

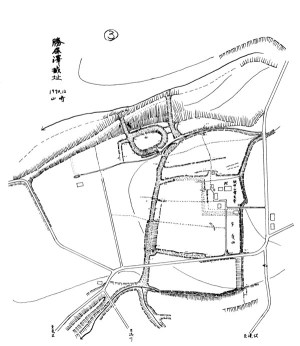

勝保沢城址

1973年赤城村文化財関係資料集第三集より

空堀に囲まれた本丸

本丸たと思われる場所を一周した。

本丸

この曲輪はこの城の中心、本丸というべきか

図面左側から撮影しました

空堀A

下側の空堀は深さがありません

右手上部が本丸、左手奥は資料館の広い駐車場です

空堀B

上側の空堀を左側に向けた写真です

堀の右側は山の斜面を切れ落ちています

空堀C

空堀と切れ落ちた斜面との間にある武者走りのような辻を進む

振り返って撮影、写真Bの先を反対から見たものです

急坂D 搦手??

空堀の詰りに山の斜面を下っていく急坂の道があります

搦手であったろうか?

空堀E

堀の一番深い所から登り上げると博物館に戻る

空堀F

下側の堀を廻って堀から下る堀切を撮影

堀は宗玄寺へ方面へ延び下る

城址の主だったところは草が刈られていて探索しやすかったです。

勝保沢城址について

築城年代は不明であるが、宗玄寺開基の斎藤加賀守真氏(安清)が、天正十八年落城後、自分の居館跡の方一町を寄進し寺を建立したと古記録にあるから、他の赤城山西麓の城郭と同様戦国時代の頃の築城と思われる。

城主は前記の斎藤加賀守真氏であったと考えられる。因みに斎藤加賀守の墓は宗玄寺の墓所にある。この城はその地形から、あるいは前記の古記録から考えて城というよりは居館であったとも考えられる。

斎藤加賀守は北条氏幕下の勇猛をうたわれた武士で、史書に散見するが、その居館(城)であったとすれば、戦国期には戦乱の嵐に巻き込まれたことは想像に難くなく、加沢記によれば天正八年の真田氏の南方大侵攻の際攻略を受けている。

天正十八年白井城とともに赤城山西麓の諸城が、前田利家、上杉景勝の軍に攻略され、この城も他と共に落城した。

文献等

赤城村教育委員会 1973年赤城村文化財関係資料集第三集

加沢記

令和5年4月21日 撮影

群馬県 渋川市赤城町 (令和5年6月25日)

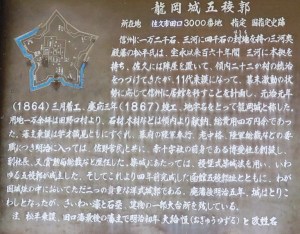

龍岡城五稜郭 ― 2023/05/30 14:50

函館のほかに星形稜堡があったなんてまったく知らなかった。

甲府へ出かける用事ができてルート探索の折りに地図帳上にこの城址を発見した。

所在地は国道141号線端の佐久市田口(信濃国佐久郡田野口村字龍岡)

五稜郭公園に車を置いて城郭を時計回りに一周した

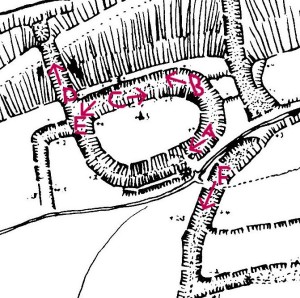

五稜郭俯瞰図

星形に石垣で囲みその中側に土塁が巡らす。

堀は北・北東・南東の三稜堡に留め、南西・西側の稜堡にはない

門は各稜堡の付け根に設けられている

西側の稜堡先端

西の稜堡先は砲台が設けられた場所である。

黒門跡

石垣に沿って前進すると、堀が始まって黒門跡へ。

堀を渡ると土塁の切れ目に黒門があった

土塁は幅が7.27メートル、高さは2.27メートルあり、頂上は幅2.2メートルの武者走りが廻っていた

北の稜堡先端

水堀に沿って進むと北側の稜堡の先端だ。

石垣は横目地が通り布積み、ここが最も美しい景色だ

この角を左に進むと大手門である

大手門

堀の幅は大手門橋付近が最も広く9.1メートルある。

門前の案内版

詳しくは大手門外の「であい館」にて佐久市教育委員会のパンフレットが入手できます。

通用門

大手門から北東の稜堡先端を折れて進むと通用門がある。

堀に鯉が泳いでいる

穴門

堀に沿って東南の先端を折れて進むと堀がここで堰き止められている。

南西側稜堡先端より振り返る

穴門から南西稜堡~西稜堡~黒門まで堀は未完成であったという。

山里に残る龍岡城五稜郭 築城した藩主松平乗謨(大給恒)のロマンを感じた。

令和5年5月22日撮影

長野県 佐久市 田口 (令和5年5月30日)

吾妻郡高山村尻高城址散策記 ― 2023/01/13 14:12

令和4年10月19日中山古城、中山城を散策して最後に字小屋に残る岩上の要害を訪ねた。

麓の案内板によると「応永8年(1401年)白井城主長尾重国の家臣により築城始まる。同10年完成。重国の三男重儀城主となり尻高氏を名乗り左馬頭と号した」とある。またこの要害に合わせ里城(並木城)が麓に造られ尻高城との呼称はこの二つを合わせた呼称となる。

尻高城縄張り図(高山村誌より)

案内図

現地に入ったところ本丸、二の丸のほかは縄張り図と現場の対応が明確に掴めなかったので案内板の案内図に撮影した写真を当てることにした

石柱と案内板

現在位置と朱書する場所でこの先を右折して空き地に駐車させて頂いた

要害(ゆうげい)登山開始

二番目の矢印の地点の登り口である。

土地ではこの岩山をゆうげいと呼ぶようである

要害が訛ったものなのかどうか?

案内板に沿って尾根道を登っていく

トラロープを握って急登を登る

一番石宮

急登を登って行くと一番石宮が見えてきた

一番石宮を過ぎ主稜線に沿って歩く

縄張り図でははっきりしないが西の二番目の郭ではないかと思われる

本丸

その先の本丸と思われるところ

そう広くは感じさせない

松の木も何本か見える

一番堀切

本丸を東に進むと堀切の跡がある

この写真は堀切を渡り二の丸側がら撮影したもの

手前が二の丸、先が本丸

二の丸

細長い二の丸にを進むと石宮が二番~六番続く

二番石宮

まず直ぐに二番石宮が

三番石宮と水場

次に三番石宮と水を湛えた切り石がある

貯水槽にしては小さい

四番石宮~六番石宮

二の丸の先端まで進み振り返って撮影したもの

手前が最奥の六番→五番→四番

先端の断崖

二の丸の先端は一段下がって断崖に落ちている

主稜線を第一石宮までもどった所でこの先下山ルートを見失ってしまった

第一石宮の先で時間をかけて下山ルートを探したが発見できず谷に下ってしまった。

あくまでも尾根筋を探すべきであったと反省している

堆積した枯葉の谷を足を滑られながら杉の伐採場までくだり、右手の低い尾根を登り藪をこいで行き運よく目印のリボンを発見しようやく民家まで辿りついた

その家のHさんの計らいで軽トラで無事に登山口に停車しておいた車まで送って頂いた

Hさんに感謝感謝である

尻高氏の威勢は盛んであったようで現在の尻高、大塚、平、赤坂、市城まで及んでいたようである。吾妻記の松井田合戦の事の件に「昔は尻高村三百貫文を二つに分け田畑野山等迄当分の積りに被成候。下尻高高辻六拾貫文は大塚組、五拾貫文は平組、四拾貫文は赤坂組、此高辻を以て万事諸役当相勤め申候事」とある。尻高村は均等に上尻高村と下尻高村に分割、「天正十八年秋末方上尻高村は井伊侍従様御知行に渡る。下尻高村は前々ゟ真田伊豆守様知行なり。さらに「下尻高村は文禄年中の頃は真田伊賀守様奥様の御知行所に被成、大塚村に北能登守殿御前様のご家老として住居被成」などなど吾妻記では尻高に関する出来事が一段と詳しく記述されているように思えるのである。

令和4年10月19日撮影

吾妻郡 高山村 尻高 (令和5年1月14日)

後閑城址散策記 ― 2023/01/10 14:52

2022年10月27日後閑城址に出掛けた

後閑城は後閑川と九十九川の合流点に突き出した南北に続く丘陵の末端部分に築城された山城である。本丸の説明文によると嘉吉、文安の頃(15世紀中葉)信州の依田忠政が築城したと解説されている。

後閑城址縄張り図

本丸の東に階段状に東郭と東郭群が、西に階段状に三つの大郭(西第一~第三郭)が、南に尾根を堀切で分断した尾根端に南郭と二の丸が、さらに北に堀切の先に北郭がある

散策開始

西第三郭にある公園駐車場に車を停める。

南郭

駐車場から南郭へ向かう

南堀切で分断された尾根の端に南郭がある

南郭の奥の東屋

南郭からの展望

妙義山の頂が見える

➁二の丸

南郭をさらに東へ進むと次の尾根を分断する大堀切がある

その尾根の端に細長くくの字状の二の丸がある

大堀切側の高台に櫓が建てられていたという

二の丸の東屋

東郭群

大堀切から細道を下り北方向に尾根を登ると東郭群がある

東郭から小郭が階段状に下る東郭群

東郭

大堀切までもどり堀切を登り上げると東郭に出る

東郭の先の通りは北堀切に続く

本丸

東郭からさらに登ると最高地点の本丸に着く

東屋と掲示石板があり周囲には百庚申石像が並ぶ

広さは南北60メートル、幅40メートルと解説がある

周囲に並ぶ百庚申の石像

西第一~第三郭

本丸から西に階段状に三つの大郭がならぶ

西第一郭

西第二郭

西第三郭

北郭群

堀切で仕切られて北郭に続いて小郭群が階段状に並ぶ

北第一堀切

本丸北側の堀切

北第二堀切

さらに二つ目の北第二堀切が走りその先に階段状に連なる小郭

北郭

二つの堀切による分断の先に小郭の最上段に北郭がある

北第三堀切

北郭より階段状小郭の北側の北第三堀切が走る

城址を一巡して駐車場へ戻る

吾妻記では「松井田合戦の事」に於て、天正18年小田原攻めの際の上野の合戦が記されている。碓氷峠から前田利家大将として真田安房守昌幸等都合5万余騎が攻め入り大道寺駿河守政繁が守る松井田城を始め、箕輪城、安中城、白井城など北条方の城は落城した。「上野下野内にて三十日の内に城郭三十八ケ所落城す」とあり大道寺駿河守の指揮下にあったというこの後閑城も松井田城と同じ運命を辿ったのであろう。

令和4年10月27日撮影

群馬県 安中市 (令和5年1月12日)

吾妻郡高山村中山城址散策記 ― 2023/01/09 13:51

令和4年10月19日中山古城散策を終え中山城址に向かいました。

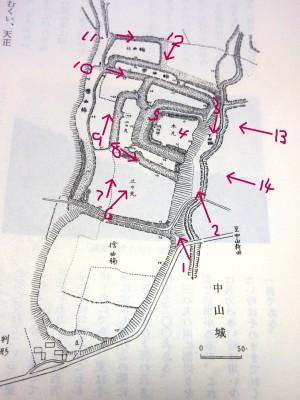

中山城址縄張り図

赤字の数字と矢印は記事の項目番号と撮影の方向を示す

①中山城址案内板

国道沿いの駐車スペースに掲示されている案内板です

ここから散策をスタートしました

②城址東側全景

舌状台地を利用して築城されたことが分かる

③下曲輪

田圃の道から城址のアクセス

まずは城址の東側に下曲輪が畑となって細長く伸びています

④本丸

下曲輪から坂道を登ると本丸です

本丸は一辺約60メートルの正方形をしていて杉木立と藪に覆われている

西側の土塁の袂に明神様が祀られている

ここに設置してある案内板に追手は南側、搦手は北側にあったと解説があります

⑤本丸を囲む高土居と深い空堀

本丸の南、西、北は高土居で囲まれ、その外側は深い空堀が取り巻いている

縄張り図を見ると空堀の囲みの対岸は二の丸が囲んでいるのが分かる

この写真は西側の土塁の上から北向きに撮影したものです

⑥三の丸

本丸から下曲輪に戻り、下曲輪の先から道路を進み捨曲輪と三の丸の間の道を登っていくと台地の上は一面の畑が開けている

この境の坂道も空堀跡であったことが納得できる

北側の開けた畑は三の丸跡でその先の杉林は本丸であると思われる

⑦三の丸、二の丸、腰曲輪方面

三の丸の真ん中に北向きに農道が続きその先正面が二の丸で左手が三の丸の西部分である

⑧ 三の丸北側堀切

農道を二の丸の南端まで進んで行くと左に三の丸の土塁とそこを隔てて堀切が残る

⑨二の丸西堀切跡

右側の一段上が二の丸でその東側は本丸と向き合う深い空堀となっている

手前の浅い堀跡は二の丸の西側三の丸西部分の間の堀切の跡と思われる

➉帯曲輪南堀切跡

三の丸の西側部分を北へさらに進んで行くと三の丸と帯曲輪、その先で北側の二の丸との間の堀切跡が伸びている

⑪北曲輪北堀切跡

さらに北上すると北曲輪北側の堀切跡が東に続いている

ここで右折して方向を東に転ずる

⑫北曲輪と帯曲輪の縁

堀切の道路を進むと右側が北曲輪の縁、正面が帯曲輪の出はなと思われる地形に出合う

城址東側の道路を出発点に向け進む

東側から本丸の北、南の空堀を確認する

⑬東側より本丸北側の空堀

⑭東側より本丸南側の堀切

出発点①に戻り散策無事完了

中山城址は囲郭式で北条系の築城形式は北毛地域では特異な存在と見られている。吾妻記によれば、天正10年「中山城主中山右衛門尉は津久田にて討死、早速白井より赤見山城守要害持ちに被遣差置、其節小田原領になり」とあり、赤見山城が城代の頃築城したのではないかと推定されている。

令和4年10月19日撮影

群馬県吾妻郡高山村 (令和5年1月10日)

白井城址散策記 ― 2022/12/21 21:50

道の駅に車を駐車して徒歩で白井宿の中之坂から城址に向かう

大手虎口から北郭~三の丸~二の丸~本丸虎口へ続く真っすぐな農道を辿り、本丸では高土居を巡り、笹郭を見下ろし確認し、三日月堀を下り帯郭に突き当たり帯郭を北上して三の丸の空堀を登り城址を一巡した。

白井城縄張り図

大手虎口・北郭

手前に不動尊を祀る高台があり一面畑が広がっている

堀切(北郭・三の丸間)

進行方向右手

三の丸

真ん中を貫く農道を進む

空堀(三の丸・二の丸間)

進行方向左側の堀

進行方向右側の堀

二の丸

進行方向左側の写真

本丸虎口

二の丸を過ぎると農道は本丸虎口、石垣が残る桝形門に辿り着く

本丸(南端高土居より)

広大な本丸は吾妻川に面した断崖側を除き高土居で囲まれている。

本丸高土居(北側)

本丸高土居(東側)

笹郭

南端にある笹郭は一段下がっている

空堀(本丸北側)

本丸虎口北側の二の丸との間の深い空堀

三日月堀

本丸虎口東側の堀を下ると帯郭に行きつく

堀はかなり急坂であり

名前のとおり堀は三日月形に曲がっている

帯郭

本丸から三の丸の東側に伸びる帯郭

この帯郭を北に進み堀を三の丸へ登って城址を一巡した

天正18年北条攻めに於ける白井城の戦いについて「吾妻記」では次のように述べている。

「白井の城には先代より長尾一井斎入道子息長尾右衛門輝景居城ス、則白井城を責めんとて昌幸公真先にすゝみ渋河羽田(半田カ)へ押寄給へて籏をあげ太こ打被成ければ、白井城内にては是を見ておどろきさわぎ、女わらんべはなきかなしみ上は家老の矢野、赤見、師岡、神庭降人にいづる、白井廿騎衆とて日比は武道みがきしが皆小野子、村上へ落行ける、長尾も今は叶わじとて越後国へ落行ける、」

令和4年12月9日撮影

群馬県渋川市(旧子持村) 令和4年12月23日

最近のコメント