貴婦人と呼ばれるシラカンバ ― 2012/05/01 09:50

新疆ウイグル(16)黒いハットとブーツ ― 2012/05/02 16:11

新疆ウイグル(17) キジル石窟 ― 2012/05/03 09:42

亀茲石窟のなかで中心的な石窟がキジル石窟です。キジルとはウイグル語のクズル赤いという言葉に由来する。確認されている石窟の数は235窟とも言われるが実際はもっと多かったと考えられている。

(キジル石窟)一番大きな窟は第47窟の大仏窟です。

第38窟は

中心柱窟で主室は天井に天相図・海中図、菱形枠に描かれた本生図、側壁に28体の演奏演舞している男女伎楽天(この窟が音楽洞と呼ばれる由縁)、前壁(入口上部)に交脚の弥勒説法図が描かれている。後室の正壁には弟子や供養者に囲まれた釈迦の涅槃像の壁画がある。

第34窟は

中心柱窟で主室の天井に天相図が描かれている。後室は涅槃台が残り仏舎利や経典をしまった穴が残る。

第32窟は

中心柱窟で指のような形でかたどった菱形格子に描かれた因縁図などが残る。手の指の形は須弥山を現わしたものである。

第8窟は

中心窟で主室は天井に天相図(蛇を口に加えたガルダ、鉄腕アトムの髪形をした風神)、入り口右上に五絃琵琶を奏でる伎楽天、4人×4か所=16人の剣を持った供養者(亀茲王侯貴族)の像が並んでいる(この窟が十六帯剣者窟と呼ばれる由縁)。後室は涅槃台のみ残っているが、ここには舎利争奪の壁画があったようだ。

第10窟は

方形窟の僧坊窟である。キジル石窟の発掘に貢献した黒龍江省朝鮮族の韓楽然先生の写真、資料などが展示されている。

第27窟は

中心柱窟で多龕窟と呼ばれる。主室の天井は碁盤の目の格子天井、前壁に弥勒説法図、正面には天蓋の絵が残り釈迦像が安置されていた。また壁に60もの小仏龕が残っている。後室には鮮明ではないが火葬図、舎利争奪などが描かれている。

このキジル石窟で印象に残ったのは

①第38窟の天相図と海中の図(白鳥が舞う太陽神と月神は特に印象的だ)及び伎楽天

②第8窟の十六帯剣者と5絃琵琶を鳴らし舞う飛天

③菱形格子に描かれた本生図や因縁図

④弥勒説法図

少々残念であったのはここで亀茲人をイメージできる壁画が少なかったことである。敦煌莫高窟に描かれた回鶻王供養図のようなものが見られれば亀茲人のイメージが掴めたと思われる。

今回行ったクズルガハ石窟も、キジル石窟も見た石窟は亀茲国時代のものであった。亀茲国は西暦645年唐により滅ぼされ姿を消した。その後石窟の形は唐風色(例えばアエ石窟のような)へと変化していくのである。

中国 新疆ウイグル (2011年10月)

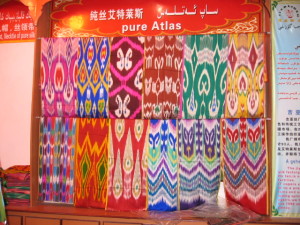

新疆ウイグル(18) 売る ― 2012/05/05 16:17

新疆ウイグル(19) 水 ― 2012/05/08 23:51

新疆ウイグル(20)スバシ古城 ― 2012/05/10 21:41

クチャ川を挟んで東西に寺院跡が残る。過って昭怙厘大寺と称された寺院跡である。この寺院は紀元3世紀に創建され唐安西都護府がクチャに西侵した7世紀中葉ごろ最盛を極めていたという。

(西寺中塔跡から眺めたクチャ河と東寺跡)

東寺は仏堂、僧堂、北中南配置された三塔で組成され、西寺は東寺より建物が多く、北中南の三塔に加え南部に寺院が建てられていたという。

20世紀初頭日本の大谷探検隊が仏舎利容器を発見したのは西寺である。西寺の北塔には仏洞が分布し内に壁画と亀茲文題記が残存している。1978年中塔基礎部から一体の女の骨組みと嬰児の骸骨が発見され亀茲博物館に収容されている。

(西寺中塔跡)

貞観2年(628年)唐の高僧玄奘がインドに向う途中2カ月余り滞在した仏事興隆、晨鐘暮鼓、燔火不絶を誇った昭怙厘大寺も9世紀戦火に見舞われ、やがて13~14世紀ごろ廃棄された。

中国 新疆ウイグル (2011年10月)

新疆ウイグル(最終)粟散辺土の国より ― 2012/05/11 16:23

てくてく 式根島 ― 2012/05/18 09:46

伊豆の島嶼へ行ったのは36年前結婚1周年の旅行ということで大島へ渡りました。連絡船を降りた元町港の観光協会で波浮の民宿を予約してから波浮までの道程を拾ったでんでん虫を手のひらに乗せて歩いたのを今のように思い出します。

あれから36年も時が過ぎ相変わらずの二人ですが今回(二度目)は大島よりもっと先の式根島に渡りました。

大島の時と同じように島に下船してから観光協会に立ち寄り民宿を予約してから島を廻る遊歩道を歩き始めました。

当日は偶然にも天気に恵まれ美しい島の景色を満喫することが出来ました。また、温泉や民宿でゆったり過ごすことができて大変満足できました。

二人が健康なうちに歩きのある小旅行を続けて行きたいと思います。

式根島 (2012年5月14日)

最近のコメント