高山村 中山古城散策記 ― 2022/12/06 11:15

中山古城

この城は加沢記等に見られる中山衆と称される地侍達が活躍した山城である。馬蹄形の尾根に築かれ、その内に小屋場を抱いた異形な城である。北部が主要部で梯格式の構造がよく残されている。

中山古城遠望

中山古城は沼田、岩櫃両城の中間にあり、古い越後道や江戸期の三国街道はここを通っていた。天正10年中山右衛門が津久田に於て戦死したのを機に中山古城は北条方に渡り、新城(中山城)が北条氏によって築かれ廃城となって今に至っている。

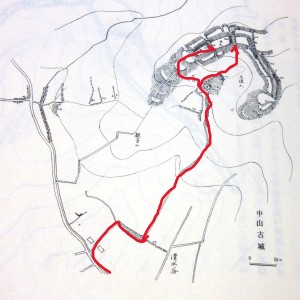

中山古城散策ルートを赤線で示す

散策路入口

道祖神が祀られている

登城ルート

小屋場に到着か?説明板2基と二基の祠あり

ここでルートは二手に分かれる

文責者林氏の解説文

本丸へアプローチ(左ルート)

岩塊の間をよじ登り西郭から本丸へ

西郭の下部、梯格式の構造が残る

西槨から本丸へ

本丸へアプローチ(右ルート)

二つの祠を右に見て坂道を登る

馬蹄形の尾根に囲まれた地形

本丸東側の堀切に辿り着く

左が本丸、右が東郭

本丸の高土居の跡と思われる盛り土

左右のルートを登って本丸で合流

堀切東側の立ち木に覆われた東廓

東郭の北側から武者走りが始まり

馬蹄形の尾根(腰曲輪?)の際に沿って先端まで続いている

本丸に立つ執筆者

上杉家文書の「関東幕注文」の沼田衆の中には中山氏の名は見られず阿佐美小三郎の名が同心として記載されている。このことから永禄年中に於てはここの中山城主は阿佐美氏として扱われていたと考えられる。中山氏の氏祖は武蔵七党の一つ児玉党の阿佐美氏であることにまちがえはなさそうである。

令和4年10月19日撮影

群馬県吾妻郡高山村久保入 (令和4年12月6日)

最近のコメント