27ふるさと春②ケロちゃんいらっしゃい!! ― 2015/05/07 17:35

27ふるさと春③オブジェの昇華 ― 2015/05/08 09:30

ポルトガル①天正遣欧使節の足跡が残るエボラ ― 2015/05/15 21:21

ポルトガル②雨のリスボン ― 2015/05/17 10:28

ユーラシア大陸の最西端の国ポルトガル共和国

大航海時代の先陣をきった国の首都リスボン

起伏の多い港町は雨に濡れていた

テージョ川の河畔に立つ 河畔というよりは河口というか

リスボン湾といってもよいここはそんな地形だ

15世紀末この地からインド航路に旅立ったバスコ・ダ・ガマはカリカットへ到達した

大航海時代の先陣をきった国の首都リスボン

起伏の多い港町は雨に濡れていた

テージョ川の河畔に立つ 河畔というよりは河口というか

リスボン湾といってもよいここはそんな地形だ

15世紀末この地からインド航路に旅立ったバスコ・ダ・ガマはカリカットへ到達した

リスボン港を守る要塞ベレンの塔が建造された16世紀

ポルトガルの勢力はゴア、マラッカ、セイロン、マカオと伸長した

パトロンとして海洋探検の援助・支援したエンリケ王子の没500年後

船出の地に大航海時代を称えるモニュメントが建てられた

インド航路を伸長してポルトガル人が種子島に漂着して鉄砲を伝えたのは

天文12(1543)年と日本史で学んだ

リスボンの発見のモニュメントの前の広場に描かれた世界地図では

日本到達は1541年と記されている

漂着したポルトガル人はポルトガルの船ではなく中国人の頭目が操る

倭寇船に乗っていたとのことである

2年の記述の差の理由を追及することはしないが、もしポルトガル船で漂着したならば

ポルトガル人は鉄砲を種子島人に教えたであろうか?中国人が間に入ったことで

言葉の障壁も取り払われ種子島人は鉄砲を手に入れることができたのではなかろうか

その後のフランシスコ・ザビエル(イスパニア)、ルイス・フロイス(ポルトガル)など

によるキリスト教の伝道より早く鉄砲が伝来したこと

我々の先人がその価値を認め兵器として強兵を計ったこと

日本が先進諸国の植民地に落とされなかったひとつの理由であったと思う

バスコ・ダ・ガマの遠征で得た富を費やして建造されたマヌエル様式の

ジェロニモス修道院にはバスコ・ダ・ガマと詩人カモンェスの石棺が祀られている

倭寇船に乗っていたとのことである

2年の記述の差の理由を追及することはしないが、もしポルトガル船で漂着したならば

ポルトガル人は鉄砲を種子島人に教えたであろうか?中国人が間に入ったことで

言葉の障壁も取り払われ種子島人は鉄砲を手に入れることができたのではなかろうか

その後のフランシスコ・ザビエル(イスパニア)、ルイス・フロイス(ポルトガル)など

によるキリスト教の伝道より早く鉄砲が伝来したこと

我々の先人がその価値を認め兵器として強兵を計ったこと

日本が先進諸国の植民地に落とされなかったひとつの理由であったと思う

バスコ・ダ・ガマの遠征で得た富を費やして建造されたマヌエル様式の

ジェロニモス修道院にはバスコ・ダ・ガマと詩人カモンェスの石棺が祀られている

ベレン地区からバイシャ地区へ移動する

小雨のなかバイシャ地区を散歩する

コメルシオ広場に立つ

大西洋にそそぐテージョ川は海のように広かった

コメルシオ広場に立つ

大西洋にそそぐテージョ川は海のように広かった

コメルシオ広場から歩行者優先のアウグスタ通りを歩く

土産物屋に入りポルトガルと刺繍の入ったキャップを買った

(なぜならロカ岬で日本から被っていったキャップが風で飛ばされたためだ)

バイロ・アルト地区の丘に昇るサンタ・ジュスタのエレベータは工事をしていた

アウグスタ通りはロシオ広場(ペドロ4世広場)に突き当る

銅像に噴水は西洋の広場の必需のオブジェだ

地面の波模様は大航海時代を誇示しているように大きくうねっている

模様を形つくる敷き石は大きさがまちまちだ

先程までの降雨により水溜りができる

なぜか鳩が集まる

グロリア線のケーブルカーでサン・ペドロ・デ・アルカンタラ展望台へ昇る

乗客のほとんどは観光客だった

(写真はグロリア線でなくビカのケーブルカーだ)

サン・ペドロ・デ・アルカンタラ展望台のリスボンの展望

サン・ジョルジェ城やカテドラルまで歩く予定であったが・・・

展望台よりサン・ペドロ・デ・アルカンタラ通りを下ると

天正12年(1585)天正遣欧使節が滞在したサン・ロケ教会がある

サン・ロケ教会の内陣

雛段飾りの使徒群像は珍しいのでパチリ

さらに通りを下るとカモンイス広場がある

その先のガレット通りの道端でフェルナンド・ペソアが椅子に坐る

旅行ガイドにあったブラジレイラというカフェでひと休み

地下のトイレでは鍵番の姉さんとひともんちゃくあり

ジェスチャーでなんとか事が通じて鍵をあけてもらった

ガレット通りをくだるとアルマゼン・ド・シアードというショッピングセンタがある

エスカレータを使えば楽にバイシャ地区まで下ることができる

空きスペースには芸術作品も展示されている

フィゲラ広場から12番のトラムに乗ってカテドラルやサン・ジョルジュ城まで

足を伸ばそうとしたが夕闇が迫り雨足が強まったことから断念せざるを得なかった

カモメ線に飛び乗ってホテルまで帰った

(ああ 変わりばいのない体験記なってしまった)

ポルトガルの建築・芸術様式でマヌエル様式というもの

それは海藻やロープ、鎖、貝殻、天球儀などが装飾のデザインに取り入れられたもので

ジェロニモス修道院で確認できた

もうひとつはエッグ・タルトの店で見たアズレージョという装飾タイルだ

リスボンの町の十分とは言えない散歩体験でした

ポルトガル共和国 リスボン (2015年3月)

てくてく伊吹山1377メートル ― 2015/05/24 20:40

伊吹山は関西方面へ出張や旅行で新幹線や観光バスの車窓から度々眺め

いつかはこの頂きに登ってみたいと思っていた

こっち方面でもうひとつ北陸の白山も同じ思いがある

体力的にみてそろそろ急登のある山行きは限界が近いと感じ

涼しいこの時期に挑戦することにした

天気予報通り現地の夜は大雨だった

登山できるか心配したが朝になったら雲や霧が深く立ち込めていたが

雨があがったので予定通り決行した

伊吹山 案内図

いつかはこの頂きに登ってみたいと思っていた

こっち方面でもうひとつ北陸の白山も同じ思いがある

体力的にみてそろそろ急登のある山行きは限界が近いと感じ

涼しいこの時期に挑戦することにした

天気予報通り現地の夜は大雨だった

登山できるか心配したが朝になったら雲や霧が深く立ち込めていたが

雨があがったので予定通り決行した

伊吹山 案内図

6時00分 伊吹山登山口

6時45分 一合目

標高420メートル

7時10分 二合目

一合目から笹を刈った道を登る

霧が晴れてきて麓の景色も浮かんで見えた

7時55分 三合目

標高720メートル

ここまでで約2時間を費やす 思ったよりきつかった

標高が高くなるにつれ霧が立ちこめ小雨が混じる

天気が悪化 いちど脱いだ雨着を再度着る

オドリコソウ

8時15分 四合目

標高は800メートル

8時35分 五合目

五合目の手前の山小屋で相棒が脱落 小屋前のベンチで待機

吾は単独頂上をめざす

スズシロソウ

9時05分 六合目

五合目を過ぎると傾斜がきつくなる

じくざくのガレ道を黙々と登る

右手に避難小屋を確認 乳白色の霧は依然晴れない

見通しの悪い山行は足元の花だけがなぐさめだ

ヤマガラシ

9時25分 七合目

標高1000メートルを超える

霧に加え風が出てきた ポンチョの裾が風で舞い上がり

足元が見えず危険だ

ミヤマスミレ

ウマノアシガタ

9時45分 八合目

標高1,220メートル

霧雨が入り込みシャツもパンツが濡れてしまった

小休憩するとかえって身体が重くなり動きが鈍った

岩場が多く急登の登山道はとても滑りやすく危険だ

ゆるんだ土道で危うく足元が滑りそうになり滑落の危険を感じた

慎重に足場を確かめ登って行く(下山はもっと注意しないと)

10時15分 九合目

標高1,300メートル

あと10分で頂上との案内に気持ちがホッとする

10時25分 山頂到着

霧と強風の山頂に到着 観光客はひとりも居なかった

どの店も閉まっているしベンチも雨で濡れていたので

食事をとることも出来ない

衣類は濡れてしまったがポンチョで風を防げたので

寒さは感じなかった

お花畑

案内板だけで存在を想像

日本武尊の像

弥勒堂

祠が二基あり各々弥勒菩薩が祀られている

南の弥勒堂 弥勒坐像

一等三角点

標高1,377メートル

明治18年設置とあり

設置後130年も経ているのかと驚いた

お花畑の見物は案内板で

10時55分 山 頂 下山開始

ポンチョでは足元が不安なのでヤッケに着替え下山

11時00分 九合目

11時22分 八合目

ようやく霧が晴れてきた

雲間から琵琶湖が見える

11時42分 七合目

11時55分 六合目

ヤマガラシの群生

もう少し下れば相棒が待つ山小屋だ

12時10分 五合目(昼食・休憩20分)

待機していた相棒と合流し昼食をとる

12時46分 四合目

12時55分 三合目

13時35分 二合目

麓の田植えの終わった水田が美しい

小鳥の囀りも聞く余裕が出来た

ホオジロ

13時55分 一合目

最後の一合目~登山口のジグザク石ころ道の下山はきつかった

14時30分 登山口

麓の県道から山頂を見上げるとようやく雲が飛び行き

山頂の山容をようやく確認できた

曇天で頂上からの眺望は望めなかったが強い日差しや暑さに悩まされることはなかった

名高いお花畑を鑑賞するには時期的に早すぎたそして悪天候

このためこの日行きあえた登山者は約30人と少なかった

その内自分より年上のひとは居なかったと思う

コースタイム6時間20分のところ2時間オーバの8時間30分の時間を

要してしまった でも頂上を極め大変満足している

日本 百名山 伊吹山 (2015年5月19日)

英霊殿の桜樹齢の推測 ― 2015/05/30 09:45

英霊殿の桜の大木の樹齢について検討した

北西方向に二本の桜の古木が残っていた

北西方向に二本の桜の古木が残っていた

最後の雄姿

切り株はこのような形となった

年輪を数えようとしたがなかなか難しかった

大胆に年輪を数えると樹齢は多くて約150年位ではないかと考えた

町史から神社についての記述を拾ってみた

当町は市場の街として発展した

天正の頃、市場の神である天王様を祀った

当町が長岡にあった文禄4年(1595年)ごろ

天王様は長岡宿の中央に天王塚に祀られていた

この頃真田昌幸が社殿を寄進したとのことである

その後、寛永2年(1625年)街が長岡から現在の場所王子原に移転

天王様は上ノ町に安置された

市が立つ町の街道には天王石が置かれている

上ノ町にはこの天王石が今でも祀り残されている

寛永年間、真田家最後となった殿様真田信澄によって神殿を再建した

弘化元年(1844年)4月火災により社殿、古記録焼失

嘉永4年(1851年)4月再建

社殿は覆殿により守られている

2年に一度の大国魂神社の例大祭のときに戸が開かれ

社殿を直接拝むことができる

社殿の造りは19世紀の様式である

再建の時にこの社殿は造られた可能性がある

(町の重要文化財に指定されている)

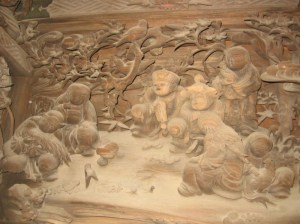

檜造りの社殿には細密な彫刻が施されている

闘鶏の場面であろうか社殿の側面も隙間なく彫刻されている

明治時代は須賀神社、八坂社、中条明神となされ

明治42年(1909年)4月15日 須賀神社は村社伊勢宮に合併した

現在市場の神天王様は伊勢宮に祀られ町では毎年祇園祭が挙行され

祇園信仰が引き継がれている

明治42年以降この祠は大国魂神社となり英霊殿とも呼ばれている

現在の鳥居から見た神社境内

時間の経過

嘉永4年(社殿が再建)より165年が経過

明治元年(明治維新)より150年が経過

明治42年(伊勢宮に合併)より106年が経過

年輪が150年分認められるとすると桜は嘉永4年の再建時に植樹されたと推測することもできないことはない

その頃、幕末期にソメイヨシノなる苗木を植えることが可能であったのか??

また、神社の境内に桜を植えることはどういう意味があるのであるか??

須賀神社やその後の大国魂神社の古文書などに桜植樹に関する記録があるのか??

または、大国魂神社奉る時106年前に植樹したものなのか??

ここでは嘉永4年4月再建時の植樹したとして想定して置きたい

群馬県 中之条町 英霊殿の桜樹齢 (2015年5月30日)

最近のコメント